– Genre du paysage / Marine de Joseph Vernet

– Représentation de la nature paisible (cf Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières « La nature a fait l’homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable » / Rosa Bonheur

– Oeuvre monumentale / 99 Cent d’Andreas Gursky

https://www.musee-orangerie.fr/fr/collection/les-nympheas-de-claude-monet

Visite virtuelle du Musée de l’Orangerie https://artsandculture.google.com/streetview/wAHg2EZf7REqmQ?sv_pid=CAISFnpLTGNzM2hHSXloUV9ka2ZNaU9iVEE%3D&sv_h=202.0

| Autres axes pour lesquelles cette oeuvre peut-être citée en référence personnelle | Explications : |

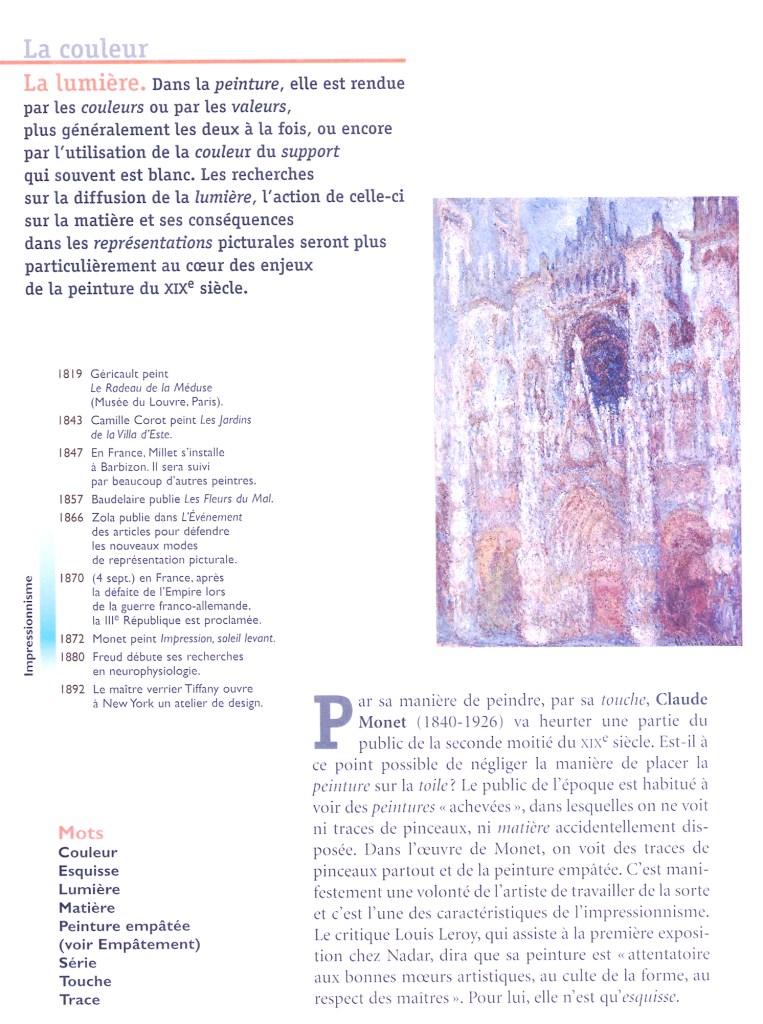

| Rapport au réel : ressemblance (par le motif, le référent) et écart (par la touche, le traitement de la couleur) Nature à l’oeuvre | Claude Monet choisit la nature comme référent, comme modèle. Il peint en plein air, c’est le début du pleinairisme (esquisses et petits formats) mais aussi en atelier (grands formats). Comme ses amis Impressionnistes (Renoir, Manet, Pissaro, Sisley, …), il ne mélange pas les couleurs sur sa palette mais directement sur la toile pour en préserver leur luminosité, leur saturation (couleur pure sortie du tube de peinture inventé en 1845). Il bannit le noir. Cette technique vient des théories sur la couleur de Chevreul (Dès 1839, le chimiste Michel-Eugène Chevreul, publie son ouvrage De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés où il théorise sa loi sur les contrastes simultanés des couleurs). |

| Figuration et construction de l’image : espaces narratifs de la figuration et de l’image, temps et mouvement de l’image figurative. | Représentation de son jardin avec végétaux, reflets dans l’eau du ciel, de la lumière, donc un art figuratif (vision de loin) mais avec une touche vigoureuse, des empâtements de peinture pour suggérer les formes. Monet ne veut pas peindre ce qu’il voit, ce qu’il a sous les yeux mais ce qu’il ressent devant ce paysage. Sa peinture de loin reste figurative mais de près les formes se brouillent et sa peinture devient abstraite (vision de près). Les panneaux sont exposés en fonction du lever et du coucher du soleil, ils racontent les effets lumineux d’un paysage sur une journée (temporalité suggérée). |

| Projet et processus de l’oeuvre | Peindre sur le vif, au plus près du réel. Peindre en atelier, espace construit pour son oeuvre monumentale. Nombreux croquis, nombreuses études (parfois de grands formats aussi 2 m x 2 m), nombreuses esquisses. Le Cycle des Nymphéas : une oeuvre inachevée ? Les raccords entre les panneaux ne sont pas retravaillés, est-ce un choix de l’artiste ou un manque de temps (décède quelques mois avant l’inauguration de son Cycle au Musée de l’Orangerie). Monet a brulé beaucoup de ses oeuvres car il n’en était pas satisfait. |

| Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l’artiste Scénographie utile pour le projet d’exposition avec la note d’intention | Claude Monet a pensé la présentation de son cycle, il est ainsi devenu un artiste-scénographe. Le spectateur doit se sentir immergé dans un espace de quiétude, de méditation. Tout est pensé pour l’isoler du monde extérieur (pas de fenêtre, lumière naturelle et artificielle aujourd’hui zénithale). Les bancs lui permettent de contempler longuement ces peintures et l’espace devant l’oeuvre protégé par des barrières basses permettent de s’en approcher afin de voir la touche du peintre. |

| Diffusion et de réception « Un grand décor pour la France« | Les relations peinture /architecture : lumière zénithale, murs courbes, deux salles successives, un sas (transition entre extérieur et intérieur ; entre réalité et création) précède l’espace d’exposition. Le lieu de présentation de son cycle : un espace dédié aux panneaux, l’espace de l’oeuvre, l’oeuvre dans son espace. Son cycle a les caractéristiques d’une oeuvre in situ. |

| Art, sciences et technologies | Théorie de la couleur par Chevreul (1839) Tube de peinture (1845) La chimie des couleurs |

L'artiste / Eléments biographiques

Cours sous forme de diaporama

- Diaporama réalisé par Myriam Sacksteder, enseignante en arts plastiques, Nancy-Metz

https://www.profartspla.site/images/lycee/2021/fiches/monet.pdf

- Diaporama réalisé par Séverine Braud, enseignante en arts plastiques, Bordeaux

https://www.profartspla.site/images/lycee/2021/MONETClaudedossier_SEV_lecycledesNympheas.pdf

L'oeuvre à étudier : Cycle des Nymphéas

https://www.profartspla.site/images/lycee/2021/fiches/FicheLeCycledesNympheasMonet_correction.pdf

La salle des Nymphéas du musée de l’Orangerie a également été entièrement repeinte en blanc, avec la contrainte non négligeable pour les peintres, de contourner tous les panneaux marouflés sur les murs pour la mise en peinture.

Connaissances sur les points de programme, problématiques et enjeux artistiques en lien avec d’autres oeuvres

Vocabulaire à maîtriser

Liste des mots de vocabulaire et éléments essentiels à connaître et à savoir définir pour parler du travail de Claude Monet

- Peindre sur le motif ou le vif (par opposition à peindre en atelier)

- La touche du peintre et empâtements (peinture avec effets de reliefs)

- La mise en scène (ou mise en espace) de son cycle

- In situ (terme très problématique, à définir et à expliquer)

- Panoramique

- Monumental

- Figuration / non-figuration, sur la voie de l’abstraction

- All over en filiation avec les peintres américains de l’Expressionnisme Abstrait (Jackson Pollock, Mark Rothko) : être capable d’expliquer ce lien, cette filiation

- Immersion (du spectateur) ou oeuvre immersive

- Déplacement du spectateur : le statut du spectateur (son rôle, sa place) est questionné. Il n’est pas seulement dans la contemplation (devant l’œuvre), il est dedans, il s’y déplace.

- Lumière zénithale

- Panneaux marouflés sur les murs

- Image sérielle (plusieurs panneaux distincts donc œuvre en série) et séquentielle

- Impressionnisme (à écrire avec 2 « s » et 2 « n ») à savoir définir

- Distinguer et ne pas confondre le cycle des Nymphéas (8 panneaux) avec la série des Nymphéas (250 toiles avec le motif des nymphéas comme référent (modèle))

- Temporalité (voir le titre de certains panneaux : « matin », « soleil couchant »)

- Dispositif de présentation (manière dont l’artiste a choisi de présenter son travail au public)

- Le peintre surréaliste André Masson dira du cycle des Nymphéas que c’est « la Chapelle Sixtine de l’Impressionnisme» : être capable d’expliquer cette citation (Citation complète : « Monet le fondateur », in Verve, vol.VII, n°27 et 28, 1958. « C’est pourquoi il me plaît très sérieusement, de dire de l’Orangerie des Tuileries qu’elle est la Sixtine de l’Impressionnisme. Lieu désert, au coeur de Paris, comme donnant le sacre de l’inaccessible à la grande oeuvre qu’elle recèle : un des sommets du génie français« .)

- Études et travaux préparatoires (étapes préliminaires, comme des brouillons, dans son processus de création)

- Amitié avec Georges Clémenceau : qui est-ce ? quel rôle a-t-il joué aux côtés de son ami.

Pour réviser avec des vidéos

Les podcasts de Giverny : https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY/videos

+ https://www.youtube.com/watch?v=ISYV6Ol4kJ0&list=PL2pn5OldwzeZ6SCh2N3BAP_k4EsmcUog7 (N°25 et plus)

Autres ressources collectées

Les QUIZ pour retenir l’essentiel et corpus de références personnelles